学会爱,然后长大

中国科学院上海生命科学信息中心

阮梅花 王小理 刘晓 熊燕

新发、突发传染病与生物危害的威胁长期持续存在,毫无预警的传染病暴发会带来极大灾难,不仅导致巨大的人员伤亡,还会破坏生态系统,严重影响社会安全和经济发展。流行病与生物危害评估和预测模型在流行病与生物危害应对中发挥重要作用。一方面,通过计算和模拟等工具,有利于理解流行病与生物危害的模式,指导疾病防控和生物危害事件应对;随着公共健康管理向提前预防、前瞻预测方向发展,对预测、预警建模的需求更大。另一方面,病原体生物学、基因组学、生物信息学、生态学,以及机器学习等领域的技术快速发展,长期生物监测以及在疫情或生物危害暴发时能实时获取各方面数据 (包括流行病学数据、病原体基因序列、人类活动模式等数据 ),为流行病与生物危害的评估、预测模型研究提供了基础和支持。目前,利用建模有望解决如下 5个方面的不确定性问题: (1)流行病疫情与生物危害暴发的增长速度及未来走向;(2)地理扩散;(3)可能的干预手段与临床试验; (4)病原体进化及决定其功能的基因; (5)病原体的起源及导致其出现的因素等。

因此,美国、欧盟等国家和地区长期重视流行病与生物危害领域的建模研究与资助,促进了该领域的快速发展。我国已建立了覆盖海南省三沙市的、全球最大的传染病监测网络,也迫切需要加强相关评估、预测、预警等方面的建模研究,以便将海量的监测数据转化成支撑公共健康决策所需的信息与情报。

为总体把握当前流行病与生物危害评估模型领域的国内外发展现状与趋势,基于 Web of Science核心合集数据库,采用文献共被引、关键词共现聚类等分析方法,对该领域的演化历程、发展现状与研究热点进行了梳理和分析,以期为我国流行病与生物危害评估模型领域的研发提供参考。

论文数据来自 Web of Science核心合集数据库,在主题中检索,时间范围限定在 2008-2017年,检索到流行病与生物危害评估模型领域的全球论文量共 10 197篇。发展现状和历程分析使用 2008-2017年的论文,研究热点分析使用 2015-2017年的论文。

检索式为:

TS = ((pandemic or epidemic or “biological agent$” or bioagent$ or biothreat$ or biodefense$ or biohazard$ or bioweapon$ or biocontainment* or bioshield or biorisk$ or bioterrorism or biothreat or biosafety or biosecurity or bioprotection or "biological threat$" or biocrime or biodefend or biosurveillance or biopreparedness or "select agent$" or biowatch or biorisk$) same ((alert* or “early warning” or predict* or forecasting or assessment or apprais* or evaluation or surveillance) and (model$ or system$ or modeling)))并将 outbreak与预警预测模型等词组合,选取人类疾病相关学科。文献类型限定为 article + review。

利用 Web of Science核心合集数据库进行在线分析,以了解流行病与生物危害评估模型领域的论文量增长趋势、主要国家和机构等现状。

利用 Citespace5.0软件,通过共被引分析获得该领域关键节点论文,进一步梳理这些关键节点论文,分析获得该领域的发展历程。

利用 Vos Viewer软件,通过关键词共现聚类分析获得流行病与生物危害评估模型领域的研究热点。

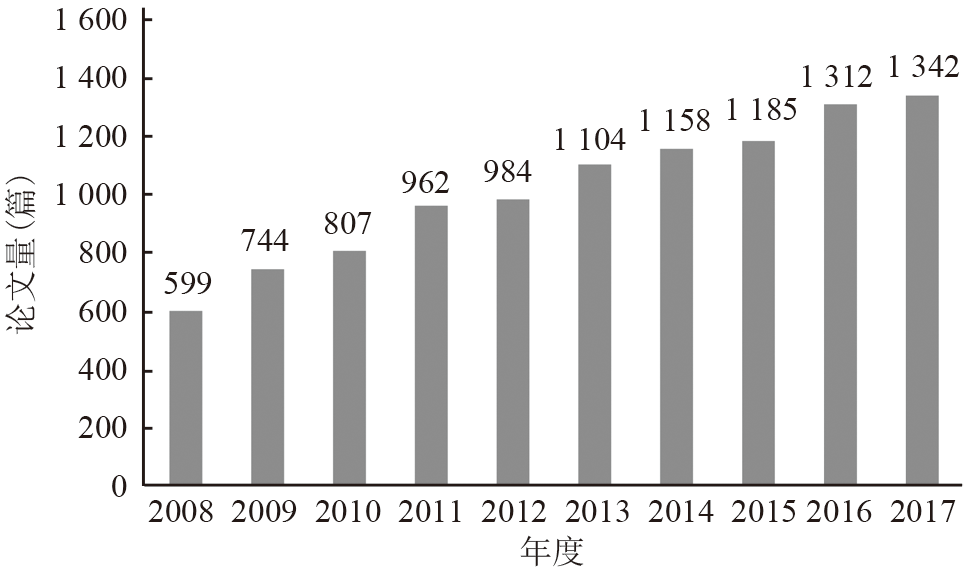

2008.2017年,流行病与生物危害评估模型领域的论文量稳定增长,由 2008年的 599篇增长到 2017年的 1 342篇,增长了 1.4倍 (图 1)。

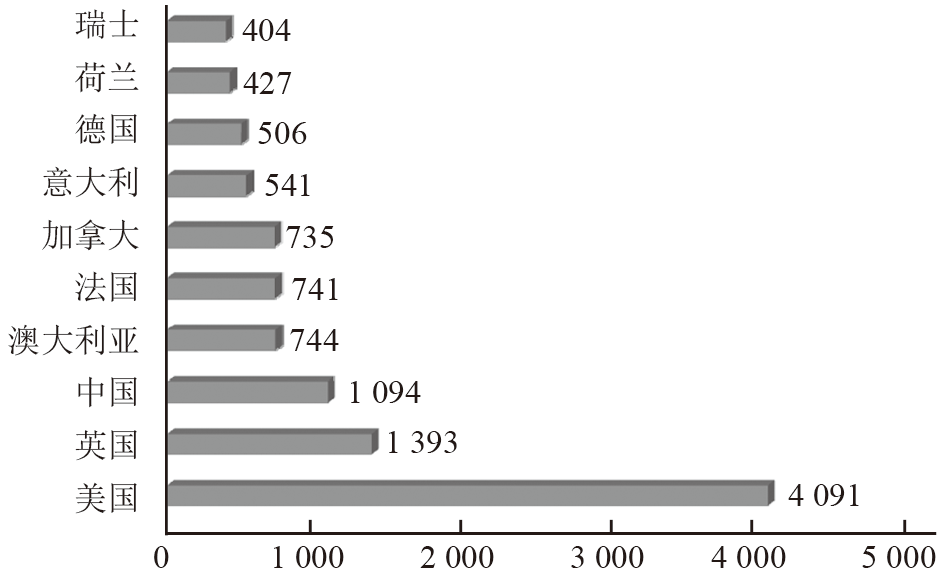

流行病与生物危害评估模型领域论文量排名前 5位的国家及其论文量分别是:美国 4 091 篇、英国 1 393 篇、中国 1 094 篇、澳大利亚 744 篇、法国 741 篇。其他发表论文较多的国家还有加拿大、意大利、德国、荷兰、瑞士 (图 2)。其中,美国论文量占该领域全球论文总量的比例高达 40.12%,英国占 13.66%,中国占 10.73%,其他国家占比低于 10%。

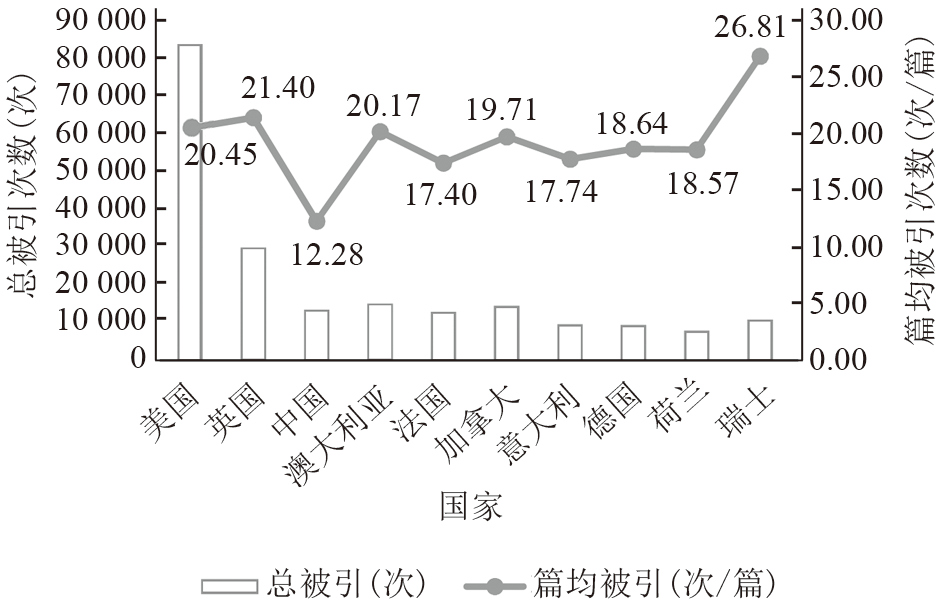

论文量前 10位的国家中,美国的总被引次数最高,英国排名第二,澳大利亚排名第三;从篇均被引次数看,瑞士最高,达 26.81次 /篇;其次是英国和美国,分别为 21.40次 /篇和 20.45次 /篇。中国的篇均被引次数在论文量前 10位国家中最低,仅为 12.28次 /篇 (图 3)。

将各国的篇均被引次数除以国际平均的篇均被引次数 (15.51次 /篇 ),从一个角度反映一个国家在该领域的研究水平。可以看出,论文量前 10位国家中,只有中国的篇均被引次数低于国际平均水平,仅为国际平均的 0.79。

从发表论文数量看,中国疾病预防控制中心的论文量比帝国理工学院稍低,排名全球第七位,在国内机构中论文数量最多。从篇均被引次数看,论文量前 10位的国际机构的篇均被引次数都高于国际平均水平,大部分超过 20次 /篇;我国论文量排名前 10位的机构中,中国疾病预防控制中心、中国科学院、香港大学、香港中文大学的篇均被引次数超过 17次 /篇,军事医学科学院微生物流行病学研究所和四川大学稍高于国际平均水平 (表 1)。

| 国际机构 | 论文量(篇) | 篇均被引(次/篇) | 中国机构 | 论文量(篇) | 篇均被引(次/篇) |

| 美国疾病预防控制中心 | 553 | 22.83 | 中国疾病预防控制中心 | 185 | 17.03 |

| 哈佛大学 | 311 | 37.07 | 中国科学院 | 118 | 18.06 |

| 美国国立卫生研究院 | 287 | 35.01 | 香港大学 | 88 | 17.89 |

| 约翰霍普金斯大学 | 218 | 23.11 | 复旦大学 | 54 | 11.91 |

| 伦敦卫生与热带医学院 | 218 | 23.32 | 香港中文大学 | 45 | 18.56 |

| 帝国理工学院 | 202 | 22.85 | 北京大学 | 40 | 12.28 |

| 法国国家科学研究中心 | 156 | 16.65 | 军事医学科学院微生物流行病学研究所 | 37 | 16.14 |

| 法国家健康与医学研究院 | 153 | 17.98 | 浙江大学 | 37 | 7.43 |

| 牛津大学 | 147 | 30.07 | 四川大学 | 29 | 16.69 |

| 西雅图华盛顿大学 | 139 | 21.81 | 清华大学 | 29 | 12.72 |

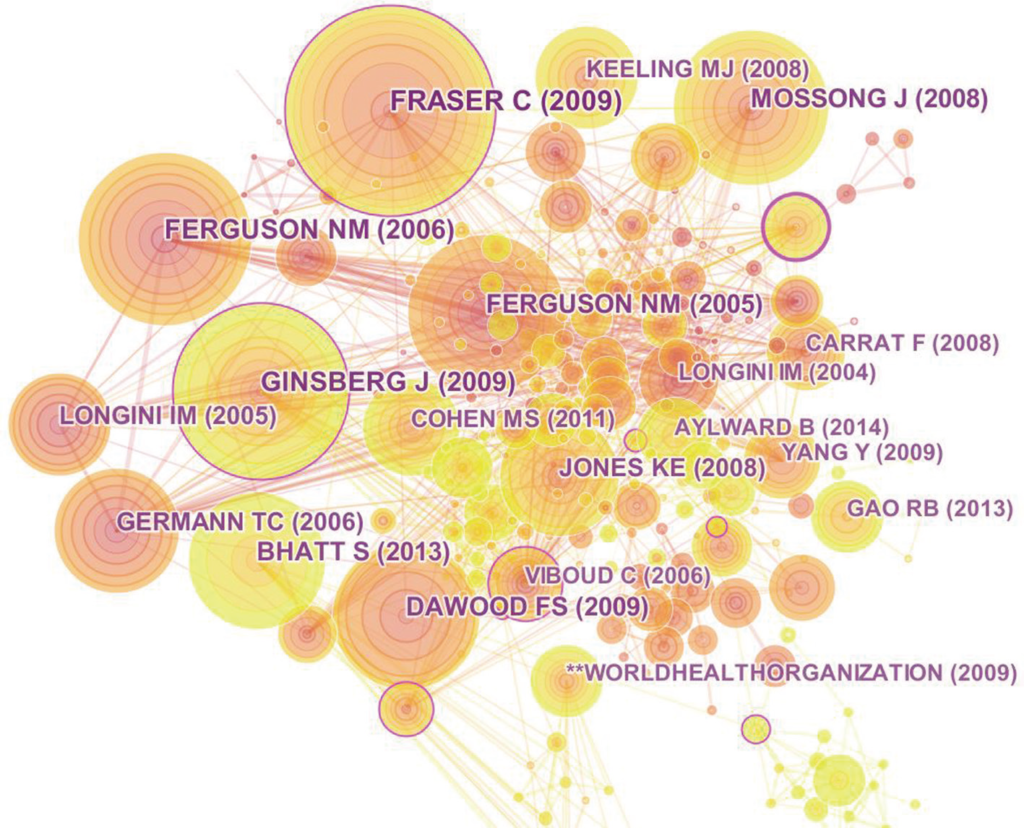

利用 Citespace5.0软件分析获得该领域的关键节点论文,可以看出, 2008年、2009年、2013年出现较多的关键节点论文,可能与 2008-2009年发生 H1N1型流感、 2013年以来发生埃博拉疫情、寨卡病毒病流行等事件密切相关 (图 4)。

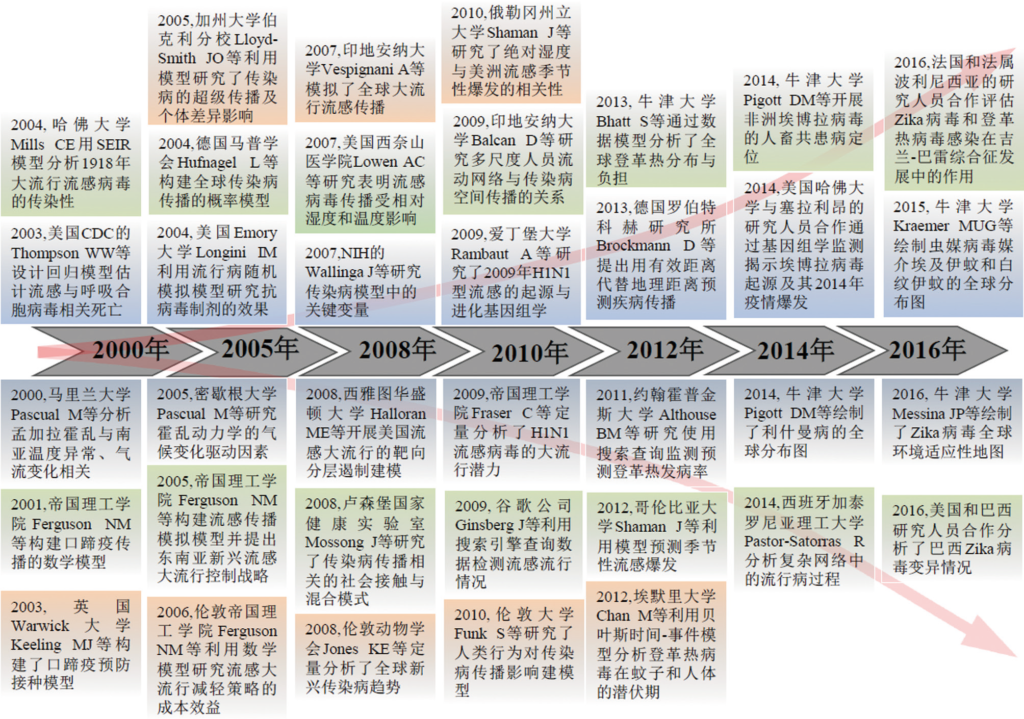

通过关键节点论文分析,绘制流行病与生物危害评估模型领域的发展历程,可以看出, 20世纪 90年代,已有相关机构开始建立流行病监测系统,如世界卫生组织的 FluNet创建于 1997年,也有少数研究人员针对传染病流行过程建立模型;大规模的流行病与生物危害评估模型研究始于 2000年左右,其发展过程大致可以分为如下几个阶段 (图 5)。

2000-2005年,重点开展流行病的传播,并基于流行病的传播特点提出控制与减轻战略。研究对象涉及霍乱、流感等人类疾病,以及口蹄疫等重要动物疾病。例如英国剑桥大学 Keeling等 (2001年 )开发的基于英国农场的流行病随机模型,揭示出高时空分辨率的感染动态,农场的空间分布、规模和物种多样化都能影响疾病暴发模式和区域变化,并于 2003年构建了口蹄疫疫苗接种策略模型。帝国理工学院研究人员 Ferguson等 (2001年 )也基于英国口蹄疫流行情况构建了口蹄疫传播的数学模型,包括空间接触方式、动物限制等要素,用于预测未来发病率,并模拟相关控制策略的影响。哈佛大学公共卫生学院Mills等(2004年)用SEIR (susceptible-exposed-infectious-recovered)模型分析了 1918年大流行流感病毒的传染性。

在建模方法方面,西班牙加泰罗尼亚理工大学 Pastor-Satorras和 Vespignai (2001年 )定义了无标度网络传染病传播的动力学模型等。

大约从 2005年开始,研究人员开始关注气候变化、温度、湿度等外部环境因素对传染病流行的影响。例如,密歇根大学 Koelle等 (2005年)利用孟加拉国 40年的霍乱数据构建模型,研究了霍乱动力学中气候变化的影响。该团队早在 2000年就分析发现,孟加拉国霍乱发生模式与南亚大气环流变化及区域温度异常有关。美国国立卫生研究院 Viboud等 (2006年)用流感相关死亡率数据研究了流感传播中的同步性、波浪性和空间层次性。美国西奈山医学院 Lowen等 (2007年)研究指出,流感病毒传播受相对湿度和温度影响。俄勒冈州立大学 Shaman等 (2010年)研究显示,绝对湿度调节流感病毒存活、传播和季节性。

2008-2010年,研究人员将评估因素扩展到致病菌基因组演化、人类行为的影响等。致病菌基因组演化分析方面,爱丁堡大学 Rambaut等 (2009年 )研究了 H1N1型流感病毒的起源与进化基因组学;帝国理工学院 Fraser等 (2009年 )定量分析了 H1N1流感病毒的大流行潜力。人类行为分析方面,卢森堡国家健康实验室 Mossong等 (2008年)研究了传染病传播相关的社会接触与混合模式,基于大规模数据定量分析了通过呼吸道或密切接触途径传播感染的模式;伦敦大学 Funk等 (2010年 )研究了人类行为对传染病传播影响的建模,将人类行为纳入疾病模型。

从 2008年开始,研究人员已经开始关注动物来源的新兴传染病趋势分析。例如,伦敦动物学会和野生动物基金会等机构研究人员 (2008年 )利用 1940-2004年的 335个新兴传染病 (EID)事件,定量分析了全球新兴传染病趋势,结果表明, EID事件随时间推移而显著增加,其中主要是人畜共患病 (占 60.3%),大部分 (占 71.8%)源于野生动物,而且动物来源的 EID事件随时间显著增加; 54.3%的 EID事件是由细菌、立克次体引起的,而且出现了大量的耐药菌; EID的起源与社会经济、环境和生态因素密切相关,并绘制了最有可能发生新兴传染病的热点区域,这些地区公共卫生应对能力低下,资源匮乏,迫切需要引起全球重视。

另外,研究人员还开展了流行病控制措施效果的定量评估。例如,帝国理工学院 Ferguson等 (2006)利用数学模型研究多种流感大流行控制策略的成本效益,包括限制出入境或国内人员流动、流感大流行期间关闭学校、隔离患者或患者家庭、给予抗病毒药物和战略储备疫苗等控制措施。西雅图华盛顿大学 Halloran等 (2008年 )开展了美国流感大流行的靶向分层控制建模研究,称为靶向分层控制 (targeted layered containment, TLC),包括流感抗病毒治疗和预防、检疫、隔离、非药物干预措施、关闭学校、社区和工作场所隔离等。 Fred Hutchinson癌症中心 Yang等 (2009年 )研究了美国甲型 H1N1流感病毒的传染性与控制措施,用模拟模型评估了美国 2009年秋季疫苗接种策略的有效性。

建模方法开发方面,印地安纳大学 Balcan等 (2009年 )研究了多尺度人员流动网络与传染病空间传播的关系。

信息技术的发展使流行病与生物危害监测方式由过去传统的报告制度转变成网络化监测,数据来源更加网络化、实时化。例如,谷歌公司Ginsberg等 (2009年)利用搜索引擎查询数据监测流感流行情况;约翰 ·霍普金斯大学 Althouse等 (2011年)研究使用搜索查询数据监测登革热发病率等。

2012年以来,加强了流行病与生物危害预测分析与评估研究。例如,哥伦比亚大学 Shaman和 Karspeck (2012年)利用模型预测季节性流感暴发,开发了用于初始化季节性流感暴发实时预报的框架,并通过实时整合天气预报数据,该模型可以在实际峰值 (流感发生最高峰 )前 7周进行实时峰值时间预测,初步构建了季节性流感的实时预报系统。

重点开展媒介及媒介疾病监测与评估。随着登革热、利什曼、埃博拉、寨卡等媒介传播疾病的流行,这类疾病的传播及相关蚊虫媒介的监测与评估得以加强。例如,美国埃默里大学和美国疾病预防与控制中心 (CDC)的研究人员 (2012年)利用贝叶斯时间 -事件模型分析登革热病毒在蚊子和人体的潜伏期。牛津大学 Bhatt等 (2013年)评估了全球登革热的分布与负担,绘制出登革热风险的全球分布图,并将风险图与详细的登革热队列研究和人口数据配对,推断出 2010年登革热的公共健康负担。该研究预测登革热在热带地区普遍存在,登革热在热带地区的空间变化受降雨、温度和城市化程度的强烈影响,并估计每年有 3.9亿登革热感染病例,其中 9 600 万为严重病例,这一感染量是世界卫生组织估计的 3倍。美国哈佛大学与塞拉利昂的研究人员 (2014年)合作,通过基因组学监测揭示埃博拉病毒起源及其 2014年疫情暴发情况。牛津大学 Pigott等 (2014年)开展的非洲埃博拉病毒的人畜共患病定位研究,整合了植被、海拔、温度、蒸发量和可疑的蝙蝠藏匿点等数据。牛津大学 Pigott等 (2014年)整合文献、在线报告、档案和 GenBank数据库等的信息,再结合环境变量,绘制出利什曼病的全球分布图,评估利什曼病的未来负担。

2016年以来,研究人员重点开展了寨卡疫情的建模与分析。例如,美国和巴西研究人员 (2016年)分析了巴西寨卡病毒基因组变异情况。牛津大学 Messina等 (2016年)结合物种分布模型,绘制出寨卡适宜的环境分布,即寨卡病毒的全球环境适应性地图,结果表明,全球大部分热带和亚热带地区都适合寨卡病毒生存,这些地区人口超过 21.7亿人。法国巴斯德研究所和法属波利尼西亚 Louis Malarde研究所的研究人员 (2016年)评估了寨卡病毒和登革热病毒感染在吉兰 -巴雷综合征 (Guillain-Barre syndrome)发展中的作用。

媒介监测与评估方面,牛津大学 Kraemer等 (2015年)绘制虫媒病毒媒介埃及伊蚊和白纹伊蚊的全球分布图,并利用该分布图确定登革热和基孔肯雅病毒传播的空间范围,预测这些媒传病毒未来可能产生的健康影响。

建模方法开发方面,德国罗伯特柯赫研究所 Brockmann和 Helbing (2013年)提出用有效距离代替地理距离预测疾病传播,结果表明,有效距离代替传统的地理距离后,复杂的时空模式简化为简单的波传播模式,能可靠地预测流行病到达时间,并用 2003年 SARS、2009年 H1N1流感暴发和 2011年食源性肠出血性大肠杆菌病暴发数据验证表明,用有效距离能更好地预测疾病到达时间。西班牙加泰罗尼亚理工大学的 Pastor-Satorras等 (2014年)分析了复杂网络中的流行病过程,从生物与社会技术系统的复杂、异构的关联模式角度更深入地理解流行病传播机制,并开发出新的流行病分析框架。

总体来看,流行病与生物危害评估模型领域的研究呈现以下特点。 (1)研究对象 (包括流行病与生物因子 )与不同时期发生的流行病密切相关:从 21世纪初的霍乱、口蹄疫,到 2003年的流感与呼吸道疾病,之后大流行或地区流行性流感一直是重要的模型研究对象; 2014年之后,重点关注流感、登革热、埃博拉与寨卡等影响人类健康的重要传染病;近年来,日益重视媒介疾病及相关媒介的监测研究。 (2)建模过程中,考虑的因素不断增多,由最初只考虑疾病 /病毒本身,转变到现在综合考虑气候变化、环境温度湿度以及人的行为、蚊虫等传播媒介的影响。 (3)研究内容不仅停留在流行病的流行状况及未来趋势预测,还扩展到流行病的疾病负担评估、干预措施的效果评估。 (4)数据来源网络化,监测方式实时化:研究数据由最初源于历史数据、报告数据,发展到整合天气等实时变化数据,同时利用搜索引擎实时监测流行病,实现数据的网络化和实时分析。 (5)建模方法不断改进,主要表现在网络模型改进,如基于 Agent的模型和集合种群网络模型等。

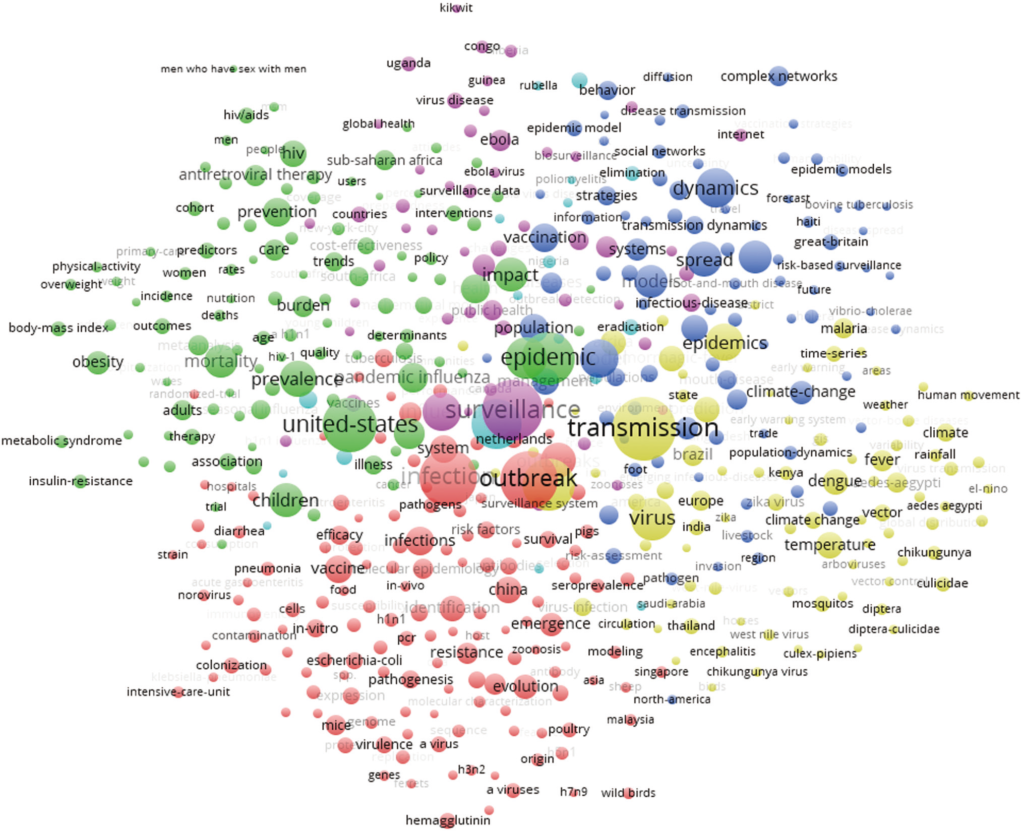

通过近三年的论文关键词共现聚类分析显示,流行病与生物危害模型领域的研究热点主要包括以下几个方面 (图 6):

利用数学模型定量分析流行病致病菌的基因演化及其毒力,以及评估疫苗等干预措施的效力。例如,1918年大流行流感病毒的起源及病毒基因演化,西尼罗河病毒、基孔肯雅病毒、口蹄疫病毒等的基因演化及其发病机制研究,致病菌演化及与环境的共适应;埃博拉、 H7N9等病毒的发病机制及其对疫苗和治疗药物的影响评估等 (图 6中红色聚类 )。

用模型评估流行病的流行趋势、影响、死亡率等疾病负担,例如, HIV全球疾病负担等 (图 6中绿色聚类 )。

用定量模型评估疟疾、登革热、寨卡等蚊传疾病及其媒介受气候变化、降水、人类活动的影响。例如,整合气候因素与城市环境建模,评估基孔肯雅和登革热媒介埃及伊蚊和白纹伊蚊的全球地理分布状况,评估拉丁美洲和加勒比海地区的寨卡病毒媒介埃及伊蚊的季节分布与丰度等 (图 6中黄色聚类 )。

用复杂网络模型、流行病模型研究疾病流行动力学、预防接种等措施的效果。例如,具有弹性节点的复杂网络中的流行病传播、仓室模型改进、复杂网络中的疾病传播工具 Epigrass等的开发,在复杂网络中耦合疾病—行为动力学,用网络流行病模型研究水传播疾病全球动态、传染病动态的数学建模,基于半定向复杂网络的流行病动态等 (图 6中蓝色聚类 )。

非洲埃博拉病毒监测研究包括对刚果新发埃博拉疫情的监测、埃博拉疫情暴发的流行病学参数评估及调整,为早期公共卫生决策提供有用的信息 (图 6中紫色聚类 )。

近年来,信息技术与人工智能等新技术的快速发展,数据获取、分析与评估方法不断进步,将为流行病与生物危害评估模型领域带来新的突破。已有一些新的模型系统利用基于网络的方法快速获取数据,初步构建了集监测、评估与预测功能于一体的流行病智能系统。未来,该领域的发展将呈现智能化、网络化、多元化、实时化等特点,主要表现在: (1)分析方法智能化、网络化:深度学习、人工神经网络等技术和算法的发展,将推动建模方法向智能化发展,优化网络化建模; (2)数据来源更加多元化、实时化,社交网络、可穿戴设备等将为评估建模带来更多海量、实时的数据; (3)评估内容将更加多样化,不仅评估流行病与相关生物危害可能导致的公共卫生负担,还包括相关控制措施效果的评估等; (4)评估结果将发挥更大的决策作用,并向预测、预警方向发展。

同时,流行病与生物危害评估模型要做到更加精准、有效,面临一系列挑战。 (1)数据和信息共享挑战:疫情与生物危害暴发时难以及时、准确地获取多方来源的数据和信息,通过传统途径收集的流行病数据已经不能满足对实时数据的需求,这其中涉及隐私、数据安全、合作方的数据共享问题,需要推进开放数据、开放科学等方面的工作,建立数据共享机制。 (2)建模分析的信息多样化,缺乏统一的标准:流行病与生物危害事件暴发时,许多机构开展各种评估建模研究,由于数据不同导致分析结果不同,许多公共卫生专家和决策者难以确定哪些结果更可信;同时,流行病与生物危害建模领域尚未制定统一的标准,以规范评估、预测和报告模型的属性或性能,相关数据难以整合并分析。 (3)与评估相比,对潜在的流行病与生物危害进行预测面临更大挑战:要理解导致疾病机理和传播的过程,提前预测流行病与生物危害可能出现在何时、何地,以及可能导致的影响,这是一项更大的挑战,需要整合人类、动植物和各种环境健康要素信息,并实施密集、主动的监测程序,需要提升现有的监测、预测平台的能力。

浙江工业大学生物工程学院

王融 邵祎妍 林佳佳 郑柳杰 杨欣 傅正伟 倪银华

衰老是人体生理功能随时间逐渐退化的一个过程,其机制极其复杂。迄今被提出阐释衰老的学说尚未有一种能完全阐明其机制。近年来的热点研究发现,数目庞大、种类繁多的肠道菌群可以通过参与调节氧化应激、炎症及免疫反应、代谢作用等多种途径参与衰老的进程。益生菌作为一类对机体有益的活性微生物,可以抑制病原菌,优化营养,提高免疫力,防控疾病,从而改善人体的健康,并起到一定的延缓衰老的作用,本文就此作一综述。

衰老是生命体在生长过程中发生的退行性变化,随着时间推移,机体细胞、组织、器官功能会逐渐衰退。正常的衰老过程中,生理和机体结构等方面会发生不可逆转的变化,包括血压升高、视觉损坏、生育力下降以及死亡率增加等。随着对衰老研究的深入,越来越多的学说被提出来阐明衰老的机制,如自由基氧化应激学说、细胞凋亡学说、DNA损伤学说、端粒学说、免疫学说、炎性衰老学说等。

氧化应激可以造成蛋白质、脂质和糖类发生改变而引起细胞功能降低,导致活性氧 (reactive oxygen species, ROS)累积并引起细胞凋亡,从而造成细胞衰老现象。针对氧化应激引起的衰老和损伤,抗氧化剂如维生素 E、维生素 C、黄酮类化合物、多酚类化合物、辅酶 Q10以及类胡萝卜素等可以清除自由基,诱导相关抗氧化基因的表达,防止低密度脂蛋白的氧化,从而起到保护肝脏、心脏和大脑,延缓衰老的作用。本课题组最近研究发现,虾青素作为一种抗氧化类胡萝卜素能有效降低体内氧化应激水平,保护肝脏,改善老年小鼠的肌肉耐力。

细胞凋亡对机体维持正常细胞功能至关重要,但是随着年龄的增加,细胞凋亡机制发生异常,会促进机体的老化与疾病的发生。近年来研究发现,凋亡与自噬存在密切联系,两者相互关联,相互调控,共同参与衰老的过程。如研究发现,通过药物激活自噬后,可有效降低衰老细胞中线粒体 DNA的积累,证明了自噬可能具有抗衰老作用。

该学说是指自然发生的 DNA结构异常等损伤累积而导致了衰老。线粒体或细胞核 DNA损伤直接造成细胞功能障碍,或间接导致细胞凋亡的增加,从而造成机体衰老。研究人员在很多动物实验中发现,摄入抗氧化物质可减轻 DNA损伤,进而延缓衰老,延长寿命。

端粒是位于真核细胞染色体末端的富含鸟嘌呤的六碱基重复序列,随着个体年龄的增加,端粒长度也会随之缩短。氧化 DNA损伤加速端粒缩短,即端粒的加速缩短表征着衰老的进程加速。

随着年龄的增加,机体免疫系统功能下降,如 T淋巴细胞功能下降,导致机体对疾病感染的抵抗力减弱,免疫系统的可靠性下降,机体表现衰老情况。

衰老个体免疫应答功能下降,病原微生物会逃脱免疫监视,快速生长繁殖,从而导致炎症反应的发生。衰老细胞可以通过促氧化剂和促炎信号在全身范围内传播炎症,损害干细胞再生能力,从而加速机体的衰老。

人类的肠道是一个多元化和充满活力的微生态系统。人体肠道内有约 100万亿微生物,其类型大约有 1 000~7 000种,主要由厌氧菌、兼性厌氧菌、好氧菌组成。肠道菌群编码的基因数量是个体的基因组的 100多倍,这就为它们参与人体内的代谢等多种途径并在人体健康中发挥作用打下了重要基础。有研究表明,肥胖、糖尿病、心脑血管疾病、自身免疫性疾病等诸多人类疾病均与肠道菌群的变化有一定的相关性。健康的肠道微生物组在控制代谢、抵抗感染和炎症、预防自身免疫和癌症以及调节脑 -肠轴方面起着关键作用。此外,机体衰老往往伴随着肠道菌群的多样性下降,糖解细菌减少和蛋白水解菌增加,具体表现为双歧杆菌、拟杆菌、肠杆菌、厚壁菌等数量和种类显著下降,梭杆菌、产腐败物梭状芽孢杆菌、链球菌等兼性厌氧菌数量显著上升。肠道微生物多样性降低已被发现与老年人脆弱指数升高相关,如普拉梭菌的丰度与脆弱指数呈负相关,而且研究发现普拉梭菌可以通过调节胃肠道和外周血液内的代谢物减轻小鼠肠道的炎症反应。Biagi等则通过研究超长寿人群的肠道微生物群,发现其中厚壁菌和变形菌以及与健康相关菌群的含量较高,如双歧杆菌属和克里斯蒂内氏菌科,而其他核心菌群,包括疣微菌、毛螺菌和拟杆菌的丰度减少,这可能是帮助老人维持稳态、保持健康,实现其超长寿的原因之一。由此可见,肠道菌群与机体是互利共生的关系,肠道生态系统对维持人类健康有重要作用。

肠道菌群中大部分为兼性厌氧菌,尤其是双歧杆菌为严格厌氧菌,菌体内含有抗氧化酶类。研究发现,肠道长双歧杆菌 ATCC 15708和嗜酸乳杆菌 ATCC 4356具有明显抗氧化性,来自两者细胞内的提取物对亚油酸过氧化作用的抑制率分别为 48%和 45%。Zhang等研究了植物乳杆菌 YW11产生的胞外多糖 (exopolysaccharide, EPS)对 D-半乳糖诱导的衰老小鼠模型中氧化应激和肠道微生物的影响,结果发现高剂量的 EPS能增加小鼠血清中谷胱甘肽过氧化物酶、超氧化物歧化酶、过氧化氢酶和总抗氧化能力,有效缓解衰老小鼠的氧化应激,从而改善了小鼠肠道的氧化和健康状况。

肠道菌群的自身免疫耐受下降及衰老引起的肠道菌群结构改变导致肠道免疫功能异常,可能引起炎性反应。Thevaranjan等研究表明,衰老引起的肠道微生物失调往往伴随着肠道通透性的增加,从而造成肠道微生物及其代谢产物进入血液循环,会引发全身性炎症。肠道微生物调节免疫衰老的作用包括降低在老年受试者血液中的促炎细胞因子,如 IL-6、IL-8、IL-10以及 TNF-α的合成,并增加淋巴细胞、自然杀伤细胞的活化水平和吞噬活性。

此外,肠道微生物代谢产物也会对机体健康产生影响,如肠道中含有产丁酸盐的结肠细菌。丁酸盐是结肠产生的代谢产物,它有助于维持肠屏障功能稳定,具有免疫调节、抗炎和抗癌等作用。另外,双歧杆菌可以产生乳糖酶,将乳糖降解成葡萄糖、半乳糖,从而改善乳糖不耐症,促进机体对某些矿物质如钙、铁及维生素 D的吸收,还可以产生生物活性脂肪酸,如共轭亚油酸,并对宿主的免疫系统产生积极影响。

肠道菌群还可以通过脑 -肠轴调控宿主行为,影响宿主的血脑屏障功能以及小胶质细胞成熟等基础性神经发育进程,参与脑功能的调控。衰老引起的肠道菌群失调会引发全身炎症,外周炎症可直接影响中枢神经系统中的神经免疫过程,导致认知功能受损。衰老被证实与许多神经退行性疾病有关,其中最为常见的阿尔茨海默病 (Alzheimer’s disease, AD)和衰老与脑代谢减退有关,帕金森病 (Parkinson’s disease, PD)则与慢性炎症相关联。 AD和肠道微生物群之间的相关性也被证实。研究表明,脑源性神经营养因子 (brain-derived neurotrophic factor, BDNF)是一种在突触可塑性和认知功能中起重要作用的神经营养因子,其在 AD患者的海马、大脑皮质和杏仁核中表达减少。在患慢性结肠炎的 PD患者中,胃肠道中的幽门螺杆菌可以减少左旋多巴的吸收,从而使病情恶化。另外,肠道炎症诱发 α-突触核蛋白的错误折叠在 PD的发生发展中起重要作用。

益生菌 (probiotics)具有减少炎症,维持肠道内微生物平衡,抑制病原菌,提高免疫力,防控疾病的作用,从而改善人体的健康。补充合适的益生菌可以通过多种途径提高机体免疫力,提高老年生活质量,在一定程度上可以延缓机体的衰老,增加寿命,其主要应用包括以下几个方面。

Custodero等通过荟萃分析发现,益生菌可以显著地减少中年和老年人中炎症生物标志物 IL-6和 C-反应蛋白的水平,从而减少全身性炎症的发生,延缓相关生理功能的退化。肠道菌群中的一些有益菌群,如普拉梭菌、双歧杆菌和乳酸杆菌能够下调促炎反应,而多形拟杆菌可以间接地抑制促炎性基因的转录。近来,多项研究表明,口服益生菌和粪菌移植 (fecal microbiota transplantation)等微生物组学靶向方法可能是治疗各种疾病的潜在策略。 Choi等发现,与年轻人相比,老年人肠道微生物群的多样性减少,退行性疾病 (包括 AD和 PD)的发病率增加,且认知和记忆功能降低,而瑞士乳杆菌 NS8可以恢复 BDNF的表达,改善认知、学习和记忆功能。 Wrzosek等发现,多形拟杆菌和普拉梭菌是代谢互补的,它们通过修饰杯状细胞和黏蛋白糖基化在体内调节肠黏膜屏障,并以此来维持结肠上皮的体内平衡。研究人员认为,维持体内肠道微生物的平衡以及多样性对避免胃肠道疾病的发生和改善老年人群的健康非常重要,可能会有助于降低疾病发病率并起到延长寿命的效果。Park等证明了益生菌复合物与蓖麻毒蛋白、锌和益生元的组合可通过调节细胞因子的产生和纤维化的发展,从而减轻了结肠炎。

衰老过程往往伴随着机体抵抗病原微生物入侵能力的减弱。益生菌在肠道内可以调节肠道菌群的种类和数量,抑制致病菌感染肠道,维持肠道内菌群构成的稳定性。目前已发现益生菌能通过肠道微生物菌群产生抗菌化合物,如氨、过氧化氢和细菌素等,也可以通过结肠微生物分解糖类,产生有机酸而降低结肠内环境 pH,从而抑制病原菌的生长繁殖。Cleusix等发现由罗伊氏乳杆菌 ATCC 55730产生,具有抑菌活性的罗伊氏素 (3-羟基丙醛 )可以显著减少大肠杆菌的数量。因此,益生菌可以通过抑制外源病原微生物的入侵降低机体在衰老过程中感染其他疾病的风险。

衰老会导致身体功能退化,免疫力下降,而益生菌可以促进有益菌的生长,减少致病菌的产生,刺激细胞产生抗炎细胞因子,影响树突状细胞、单核细胞、巨噬细胞和淋巴细胞的活性,减少疾病的发生。益生元和益生菌可通过改变肠道菌群结构平衡或通过产生代谢产物,如短链脂肪酸来直接或间接地调节免疫应答反应。短链脂肪酸通过调控组织中细胞因子的表达,抑制相关趋化因子,从而减少巨噬细胞和嗜中性粒细胞的募集,达到免疫调节的作用。此外,益生菌还可以增强宿主的免疫力,如婴儿双歧杆菌 35624可以通过调节树突状细胞的活性,导致固有层中 CD103+树突状细胞的增加,从而缓解葡聚糖硫酸钠诱导的结肠炎。婴儿双歧杆菌、长双歧杆菌等还可以影响肠上皮细胞自噬,以维持肠道上皮功能屏障的稳定;它们还可以通过肠内的杯状细胞促进黏蛋白的产生,从而起到防止感染和伤害的第一道防线的作用。

随着年龄的增长,机体功能减弱,大脑逐渐老化,反应速度降低,记忆力减退,个体精神类疾病的患病风险增加。临床研究发现,益生菌在减少焦虑、减轻压力反应和改善肠易激综合征 (irritable bowel syndrome, IBS)及慢性疲劳患者的情绪中起到一定的积极作用。Luo等研究发现,瑞士乳杆菌可以减轻肝性脑病动物的炎症,改善认知功能。Kazemi等通过对 81名重度抑郁症患者分别补充益生菌 (瑞士乳杆菌 R0052和长双歧杆菌 R0175)、益生元 (低聚半乳糖 )和安慰剂,发现补充益生菌显著降低了患者的白氏抑郁症量表分数,预示其可改善抑郁症状。研究还报道,服用双歧杆菌、乳酸菌等调节肠道菌群可以提高人的认知能力,并降低老年痴呆症的发病率。Bonfili等证明了 SLAB51 (乳酸菌和双歧杆菌的混合物 )通过激活 SIRT1信号通路,显著降低 AD小鼠脑中的氧化应激水平,延缓 AD进程。另外,口服益生菌组合 (包含乳杆菌属、双歧杆菌属、链球菌属 )可以缓解多发性硬化患者的炎症。由此,益生菌在衰老相关精神以及神经性疾病的治疗上起着重要作用,进一步的研究将为益生菌预防此类疾病提供重要的理论依据。

人体衰老过程中往往还伴随着代谢功能的紊乱和代谢性疾病的发生,其发病机制复杂,且常伴随着其他并发症而难以根治。 Miraghajani等发现,益生菌可能通过在肠内直接对肠黏膜和微生物的影响,产生抗炎、免疫调节作用和抗氧化作用,从而影响内质网应激、葡萄糖稳态和胰岛素抵抗相关基因的表达,达到预防糖尿病的作用。益生菌还可以减少肠内病毒感染的发生,调节单核细胞的功能,增强肠道免疫能力,降低肠道通透性,预防 1型糖尿病的发生。研究人员通过实验证实,益生菌可以降低人体血清中炎症标记物的水平,促进体重降低以及改善维生素 D水平。因此,通过进食富含益生菌 (如链球菌、乳酸杆菌和双歧杆菌等 )及益生元的食物,减少高脂饮食摄入,可以增加肠道内有益细菌的数量,减少致病菌内毒素的释放,同时增加体内短链脂肪酸的水平等,对预防代谢性疾病有着重要作用。通过对代谢功能的调节,益生菌在抗衰老研究中扮演着重要角色。

随着机体各种功能的退化,癌症的发病率也随着年龄的增加而急剧增加。近年来研究发现,益生菌通过多种途径参与癌症的调控,如通过调节肠道菌群结构,参与代谢调节,抑制致癌物活性;通过对端粒酶的作用抑制肿瘤细胞生长;通过对巨噬细胞、自然杀伤细胞和 T细胞等免疫细胞的调节作用发挥抗癌活性;产生抗氧化活性,诱导癌细胞凋亡以及对癌细胞产生细胞毒作用等。研究表明,乳酸乳杆菌 NK34对各种癌细胞系,如 SK-MES-1 (人肺癌细胞系 )、DLD-1 (人结肠腺癌细胞系 )、HT-29 (人结肠腺癌细胞系 )、LoVo (人结肠腺癌细胞系 )、AGS (人胃腺癌细胞系 )和 MCF-7 (人乳腺癌细胞系 )均具有抗癌和抗炎活性。此外,研究人员还发现干酪乳杆菌 YIT9018有抗肿瘤活性,能抑制小鼠和豚鼠中肺癌的淋巴转移。最近有国外学者报道,他们从传统乳制品中分离出来的干酪乳杆菌、副干酪乳杆菌、鼠李糖乳杆菌和植物乳杆菌通过下调 ErbB-2和 ErbB-3基因的表达对结肠癌细胞发挥抗癌作用。Gui等研究发现,顺铂联合乳酸杆菌可以促进肺癌小鼠中干扰素 γ、颗粒酶 B和穿孔素 1的表达,达到减小肿瘤体积并且提高存活率的效果。胃癌化疗过程中添加双歧杆菌乳杆菌三联活菌片可促进正常菌群生长,对肠道菌群失调有预防作用,明显降低不良反应,提高患者对化疗的耐受性。此外,新型益生菌嗜黏蛋白 -艾克曼菌也被发现能显著增加癌症免疫治疗的效果。因此,阐明益生菌的抗癌作用机制及其在抗癌中的应用将对延缓人体衰老,增加寿命具有重要意义。

肠道菌群通过参与氧化应激、炎性反应、免疫反应、代谢作用等多种途径参与了衰老的进程。益生菌具有减少炎症,维持肠道内微生物平衡,抑制病原菌,提高免疫力的作用,改善了人体的健康。补充益生菌可以通过多种途径提高机体免疫力,提高老年生活质量,在一定程度上可以延缓机体的衰老,增加寿命。国内外微生物制剂有许多种,诸如美国的 Clturelle、澳洲的 Life space、瑞士的 Infloran Berna、德国的 Euga-Lein、法国的 Synerlac,以及国内的昂立一号、丽珠肠乐、合生元等。但不论是膳食补充剂还是药品,它们普遍被用来调节肠道内环境,增加免疫力,除了治疗胃肠道疾病,如腹泻、便秘,很少有用来治疗其他疾病。随着人们对自身健康的关注度不断提高和科学技术的不断进步,益生菌在各个方面的作用不断被发现,若作为针对具体疾病的治疗药物,益生菌随着其种类、剂量及使用情况不同,其效果不能一概而论。近年来,除链球菌、乳酸杆菌和双歧杆菌及其混合物这些常规的益生菌可以调节宿主健康外,研究人员也发现一些新的益生菌能对宿主的健康起到积极作用。除此之外,还有研究正在尝试使用基因工程的手段改造具有特定功能的益生菌,让其在疾病的检测、防御、治疗和延缓衰老等方面发挥更显著的作用。通过进一步阐明益生菌在抗衰老相关研究中机制以及对应的临床试验验证其治疗效果和安全性,将为益生菌在延缓衰老中的应用打下更扎实的理论基础。